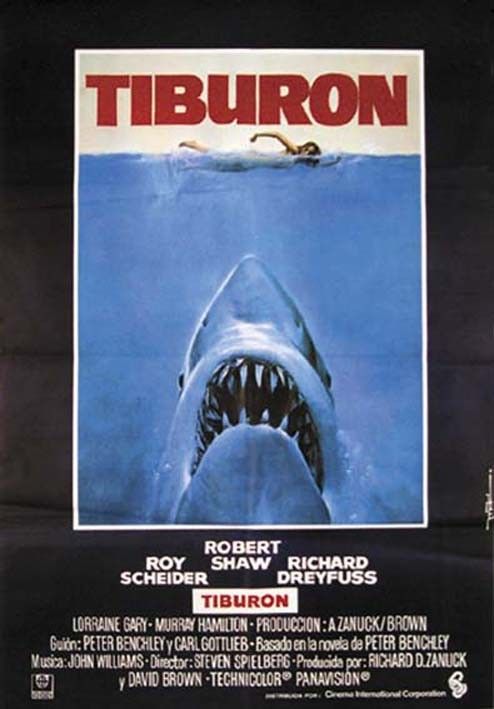

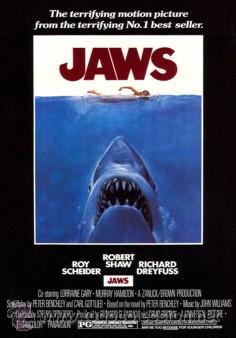

“TIBURÓN”

por Luis Campoy

“Ella fue la primera”…

Hago mío el popularísimo slogan de cuando “Tiburón” se estrenó, hace ahora ¡cincuenta años! Porque “Tiburón” no sólo fue la primera banda sonora que me compré (en cinta de cassette, claro está) sino que fue la primera película que vi en el cine yo solo, sin la compañía, o tutela, de mis padres. Venía precedida de un éxito sin precedentes en los Estados Unidos (durante algún tiempo fue la película más taquillera de la Historia, más o menos hasta que “La guerra de las galaxias” le arrebató tal honor) y de una campaña publicitaria que acentuaba el terror a lo que el mar podía tener de misterioso e impredecible.

Todavía hoy, después de ver “Tiburón” por enésima vez, uno siente un inconfesable recelo a la hora de bañarse en la playa, sobre todo si las aguas son un poco profundas…

Todo había empezado dos años antes, en 1973, cuando el escritor y periodista neoyorkino Peter Benchley entregaba el manuscrito de su primera novela “Jaws” (“Mandíbulas”) en las oficinas de la editorial Doubleday. Tanto gustó el libro a sus editores que, sin siquiera haber sido publicado, sus derechos fueron adquiridos por los astutos productores de cine Daryl Zanuck y Richard Brown, que acababan de saborear las mieles del éxito con “El golpe” (George Roy Hill, 1973). Zanuck y Brown no dudaron ni un momento de las posibilidades del libro de Benchley, que narraba una historia tan simple como efectiva: una pequeña localidad costera norteamericana,

Amity (o sea, “Amistad”), cuya única riqueza se

basa en las ganancias que obtiene del turismo

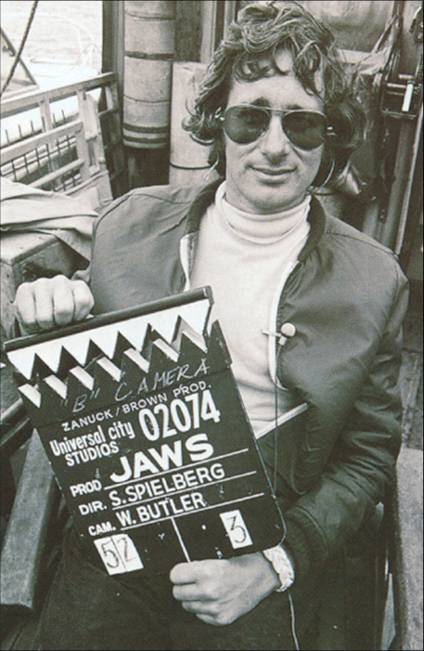

veraniego, se convierte en coto de caza de un enorme tiburón blanco que devora a varios bañistas, ante lo cual el jefe de policía pretende cerrar las playas, siendo desautorizado por el alcalde y la plana mayor de la comunidad (depredadores más peligrosos que el propio escualo), viéndose obligado a salir él mismo a la caza y captura del temible pez, en compañía de un veterano pescador y un joven oceanógrafo. Para dirigir la película, primero se pensó en John Sturges (“Los siete magníficos”), que fue muy pronto despedido, según las malas lenguas, porque era incapaz de diferenciar un tiburón de una ballena. En su lugar se contrató a un joven realizador de apenas 27 años, Steven Spielberg, que había dirigido varios episodios de series televisivas como “Marcus Welby” o “Columbo”, además de un telefilm que en algunos países se estrenó en salas, “El diablo sobre ruedas” y sólo un largometraje para cine, “Loca evasión”, que precisamente le habían financiado Zanuck y Brown.

A favor de Spìelberg jugaban su ímpetu juvenil y su reputación de filmar rápido y bien y ceñirse al presupuesto (rasgos característicos del trabajo televisivo). Aunque la idea del estudio (Universal Pictures) era rodar las secuencias acuáticas en un enorme tanque de agua construido en un gigantesco set, Spielberg se empeñó en sacar las cámaras al mar, lo cual iba a acarrear no pocos dolores de cabeza a todos los implicados. El coste de producción previsto era de cuatro millones de dólares y el tiempo de rodaje asignado, no más de cincuenta y cinco días, si bien ambos se excedieron generosamente.

A la hora de confeccionar el reparto, los primeros actores en quienes se pensó fueron Robert Duvall o Charlton Heston para interpretar al jefe Brody, Jeff Bridges o Jon Voight en el papel del oceanógrafo Hooper y Lee Marvin o Sterling Hayden para dar vida al pescador Quint. Como todos sabemos, ninguno de ellos acabó poniéndose ante la cámara de Spielberg, siendo los elegidos, respectivamente, Roy Scheider, Richard Dreyfuss y Robert Shaw.

El guión del film mejoró sustancialmente al libro, quitando tramas innecesarias como la del romance de Hooper y la esposa de Brody, y potenciando la aventura como núcleo vital de la acción. Es cierto que el tiburón animatrónico (apodado “Bruce”) diseñado por Joe Alves no funcionaba todo lo bien que debía, pero el realizador supo aprovechar esa circunstancia para crear miedo sin necesidad de mostrarlo en todas las secuencias, apoyándose sobre todo en la extraordinaria música de John Williams, cuyas notas ya intimidan por sí mismas.

Escenas memorables como el ataque a la bañista que acababa de introducirse desnuda en el mar, la caza de los barriles o el destino final de Quint certifican la absoluta vigencia de un clásico inmortal que supo aunar la aventura, el terror y la crónica social con inusual maestría, impropia en un veinteañero que, pocos años después, ya era conocido como “el Rey Midas de Hollywood”.